福の神

毎年お正月に飾る奈良人形は市川銕琅(1901-1987)の「福の神」です。

昭和32年(1957)私の祖父が15年勤続の記念品として高椋正次奈良市長から贈られたものと箱書きにございます。

一度は叔母の嫁入り道具として奈良から旅立ったのですが、再び奈良へと帰ってまいりました。

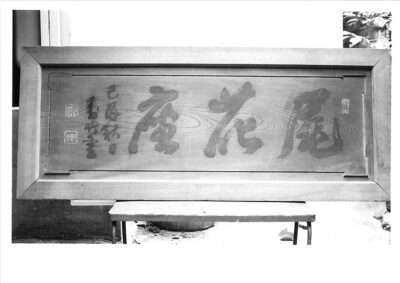

市川銕琅は調布市の生まれで、加納銕哉に師事。彫刻家として奈良の伝統工芸を受け入れながらも写実的な表現を基調とした独自の作風を確立し昭和に大活躍します。大正7年に師の工房兼住居であった奈良市高畑町の最勝精舎に移り住み、後に受け継ぎます。残念ながら最勝精舎は現存していませんが、浮見堂やふふ奈良の近く、旧最勝院のあたりにあったのでしょうか。

さて、この人形は大蔵流狂言「福の神」の一場面。

年越しに富貴を求めてお社を参拝しにきた二人の男。

豆をまいていると笑いながら福の神が現れます。

これがとっても俗っぽい親しみやすい神様でして二人の男にお神酒を催促します。

まずは松尾の明神にお神酒を捧げた後、自身もたっぷり飲み干します。

その次は富貴になるには元手が必要、とお賽銭まで催促しますが、二人の男は元手が無いからお参りにきているのだと説明すると、福の神が豊かになる秘訣を舞いながら教えて笑いながら去っていきます。

新しい年にふさわしいお目出たくて明るく楽しい狂言ですね。

この人形はちょうど福の神が舞っているところ。

〽われらがようなる福天に

のあたりでしょうか。

昨年、11月の演能会で松前旅館の女将さんがこの小舞を舞台で披露されていて、ああかっこいいなぁと眩しく拝見しておりました。

お正月にふさわしい「福の神」をご覧いただき、ご来館の皆様にも笑顔と福が舞い込みますように。